Abbiamo partecipato con molto piacere all’incontro organizzato dal Comitato acquabenecomune di Quartu per la presentazione del libro “L’acqua pubblica è il futuro”.

Abbiamo conosciuto persone molto preparate e determinate che ci hanno offerto uno scorcio importante su come si è evoluto nel tempo l’approccio delle pubbliche amministrazioni nella gestione di questo prezioso bene comune che è stato progressivamente considerato, e di conseguenza trattato, come una qualsiasi merce di scambio, ma anche su come, in conseguenza dell’evidente fallimento di questa scelta politica, molte realtà di rilievo in svariate parti del mondo abbiano scelto per una netta inversione di tendenza.

Sostanzialmente il risultato della progressiva privatizzazione nella gestione dell’acqua, in una dimensione in cui i principali obiettivi da raggiungere diventano la riduzione dei costi e la massimizzazione del profitto (o remunerazione del capitale investito) ha fatto si che si sia diffusamente registrata una ridotta qualità dell’acqua e un aumento del suo costo.

Nella nostra specifica realtà, come illustrato nel dettaglio da Patrizia del comitato acquabenecomune marghine planargia, la situazione è piuttosto drammatica da diversi punti di vista. A partire dallo stato delle condotte che fa si che si disperda circa il 50% dell’acqua (il che, considerato l’attuale rischio siccità è molto grave).

Altro nodo critico è dato dal fatto che esistono ancora diversi km di tubature in cemento/amianto che, per ovvi motivi di salute pubblica, andrebbero sostituite.

La cattiva gestione da parte di Abbanoa in Sardegna è stata addirittura sanzionata dall’antitrust che nel settembre 2015 ha comminato una multa di un milione e ottocentomila euro per pratiche scorrette.

Sono attualmente in corso indagini a carico dei principali esponenti dell’Azienda per abuso d’ufficio, così come dell’assessore regionale ai lavori pubblici per uso illegittimo dei finanziamenti da destinare alle infrastrutture.

La gestione privatistica dell’acqua consente inoltre di interrompere l’erogazione del servizio idrico a chi, pur incolpevolmente, non è nelle condizioni di pagare. Ciò in palese violazione di quanto sancito dalle Nazioni Unite nella Dichiarazione sul diritto all’acqua, nonché in assoluto contrasto con la volontà popolare espressa negli appositi referendum.

Mariangela Rosolin, da diversi anni impegnata nel comitato acquabenencomune di Torino e curatrice della versione italiana del libro, ha mostrato come la strada della “Ripubblicizzazione dell’acqua” oltre che auspicabile sia anche assolutamente percorribile. Ha portato alcuni degli esempi, dettagliati nel testo presentato, che dimostrano come ciò sia avvenuto in diverse realtà, anche assai complesse, in varie parti del mondo. Da Giacarta a Parigi, dalla Germania agli Stati Uniti.

Proprio nell’ambito delle numerose e interessanti considerazioni oggetto dell’incontro si colloca la proposta del comitato acquabenecomune di Quartu, che intende portare all’attenzione dell’amministrazione comunale delle proposte concrete utili a garantire la partecipazione dei cittadini all’individuazione e adozione di scelte strategiche in materia di governo e gestione di questo essenziale bene comune.

Noi di Atobiu condividiamo la necessità di diffondere maggiore conoscenza e consapevolezza su temi così delicati e di creare rete nel territorio per poter con sempre maggiore forza sollecitare l’amministrazione pubblica a governare in funzione di un efficace, efficiente e solidale utilizzo delle nostre risorse. Per questi motivi sosterremo con il nostro impegno e partecipazione l’iniziativa promossa dal comitato acquabenecomune di Quartu.

Appunti sulla Partecipazione Democratica

Appunti sulla Partecipazione Democratica[1]

Oggi a tanti cittadini viene l’orticaria solo a sentire pronunciare la parola politica. I sentimenti dominanti sono di disillusione e disincanto, se non di irritazione, verso la maggior parte o anche tutti i partiti e personaggi politici più o meno noti. Siamo arrivati al paradosso che i candidati vengono stimati fino al giorno delle elezioni e poi ferocemente criticati il giorno dopo, spesso perché se lo meritano, ma talvolta anche senza una colpa precisa. Questo atteggiamento di sfiducia ostacola, o comunque non favorisce, la partecipazione alle scelte democratiche, perché anche se continua ad esserci una diffusa disponibilità, questa rimane allo stato latente e non riesce a manifestarsi in azioni concrete. Di sicuro, se in altri tempi la via principale per impegnarsi era il partito politico, oggi si prendono altre vie come l’associazionismo, il volontariato o impegno in movimenti di vario genere. D’altra parte, se chi non partecipa politicamente “rinuncia” di fatto alla tutela dei propri interessi, una cittadinanza informata e capace di formarsi ed esprimersi criticamente e consapevolmente è insieme fonte di legittimazione delle decisioni politiche e garanzia di controllo dell’azione dei governanti.

I giovani italiani, che fino agli anni Settanta registravano livelli di partecipazione molto elevati tanto da avere lo stesso livello di partecipazione degli adulti allineandosi con le altre democrazie, oggi vengono indicati come la parte sociale maggiormente segnata da apatia e disinteresse nei confronti della politica.

Impegno e partecipazione

Per cercare di capire cosa si deve intendere con impegno politico e cosa vuol dire partecipare alla politica, si devono prima risolvere due distinte questioni: come si prende parte e a cosa si prende parte (Sani 1996).

Sul come si partecipa si identificano diverse forme di partecipazione politica a seconda degli aspetti che si vogliono analiticamente privilegiare. Si parla quindi di partecipazione:

— diretta o indiretta (partecipazione che può prevedere o meno l’intermediazione di altri soggetti nel processo decisionale come per esempio partiti politici o associazioni)

— tradizionale (o istituzionalizzata) o non convenzionale

— pacifica o violenta

— manifesta o latente. Questa distinzione è stata proposta da Barbagli e Maccelli (1985) in cui distinguono tra il mero coinvolgimento cognitivo e affettivo nella politica senza portare necessariamente i cittadini a compiere atti concreti e l’esercizio di una qualche azione politica esteriore. Nella partecipazione latente rientrano quindi condizioni quali l’essere interessato alla politica, seguire le vicende politiche mantenendosi informati, valutare le decisioni, i dibattiti, i propri rappresentanti o quelli più vicini ai propri convincimenti; nella partecipazione manifesta si trovano evidentemente tutte quelle manifestazioni di impegno che si esprimono in azioni: firmare una petizione, partecipare ad un corteo, votare, raccogliere fondi per un partito ecc.

Sulla base delle distinzioni fatte sopra possiamo evidenziare due modi di vedere la partecipazione politica.

- Una visione più rigida come quella di Sartori in cui si considerano atti di partecipazione politica quei comportamenti che hanno come fine l’incidenza sul processo di produzione di decisioni vincolanti, contemplando tra questi anche la scelta consapevole di un candidato ad una elezione. Quando si dice consapevole si intende quando si sposa la sua linea politica, le sue motivazioni, escludendo i casi in cui un candidato si sostiene perché parente, vicino di casa o compagno di calcetto. Si prende perciò parte attiva al processo politico istituzionalizzato scritto.

- Dall’altra parte troviamo invece una visione più ampia che comprende “ogni azione che direttamente o indirettamente mira a proteggere determinati interessi o valori (consolidati o emergenti), o sia diretta a mutare o a conservare gli equilibri di forza nei rapporti sociali “ (Sani, 1996) includendo nell’ambito della partecipazione politica molte azioni anche lontane dalla vita e dalla prassi delle istituzioni politiche. Di fatto, accanto a forme più esplicite di partecipazione ne esistono altre meno visibili, ma non per questo meno significative, che riguardano il grado di coinvolgimento psicologico dei singoli nelle vicende politiche della società in cui vivono. È possibile partecipare seguendo con interesse le fasi e gli sviluppi delle vicende politiche, valutando positivamente o negativamente le azioni e le dichiarazioni dei protagonisti, i dibattiti tra i gruppi o le decisioni dei governanti, mantenendosi informati sulle questioni del giorno, e anche gioendo o soffrendo per l’andamento della vita politica senza però intervenire direttamente per influenzare il decisore istituzionale.

Quando parliamo di partecipazione politica tendiamo a vederla separatamente dalla partecipazione sociale ma di fatto questa divisione non esiste perché in entrambi i casi l’azione partecipativa è finalizzata ad esercitare un’influenza su decisioni collettivamente vincolanti all’interno di un sistema sociale.

L’impegno per la partecipazione dei cittadini è condizionato, in diversa misura, da tre ordini di fattori:

- le risorse (economiche, culturali, relazionali) di cui dispongono gli attori;

- le motivazioni (psicologiche, ideali, materiali) degli attori;

- le opportunità di partecipazione che si presentano e vengono offerte.

Non ci soffermiamo molto su questi aspetti ma forse vale la pena di accennare a qualche riflessione

Parlando di risorse viene subito da pensare all’elemento economico che in effetti non è da trascurare. Chi ha partecipato ad associazioni, movimenti o anche gruppi spontanei sa che le attività non sono mai a costo zero (comunicazione, gestione sede, materiali, ecc.). Il bagaglio culturale degli attori influenza l’oggetto della partecipazione. In termine di relazioni possiamo dire che coloro che hanno reti di relazioni più articolate possono sicuramente contare su una possibilità maggiore di coinvolgere altre persone e sensibilizzarle alle proprie istanze

Da un punto di vista statistico le probabilità di partecipazione (nelle diverse forme) non sono le stesse in tutte le condizioni sociali. Chi si trova in posizione elevata in una delle molteplici gerarchie sociali ha maggiori probabilità di prendere parte alla vita politica. Le maggiori probabilità di partecipazione appartengono a coloro che dispongono di livelli di reddito, istruzione, posizione sociale elevata, coloro che si trovano nelle classi centrali di età, e in generale, i cittadini maschi.

Motivazioni: Partecipare insieme ad altri a un’azione in vista di fini collettivi accresce la consapevolezza e le motivazioni a partecipare (Pizzorno 1966).

Nella creazione di opportunità di partecipazione, le associazioni e le reti organizzative più o meno strutturate che agiscono sul territorio hanno grande importanza nella creazione di occasioni e stimoli per coinvolgere anche i settori della popolazioni meno dotati di risorse economiche e culturali e più lontani dalla politica.

Condizioni economiche, partecipazione e benessere

La partecipazione democratica si rivela abbastanza variabile nel corso degli anni. E’ possibile che le condizioni economiche, sia personali che generali, influenzino più o meno direttamente l’impegno civico delle persone. Tra il modo in cui le persone concepiscono e «vedono» la società e le loro condizioni materiali, siano esse il lavoro, il reddito, o condizioni materiali più in generale, esistono delle relazioni che influenzano la sensibilità ai problemi di natura politica e sociale.

Durante le fasi di crescita economica, quando la disoccupazione è ai livelli più bassi, i cittadini hanno dei buoni motivi per essere ottimisti, maturando ed esprimendo posizioni di maggiore apertura e tolleranza. Al contrario, quando una parte consistente della popolazione cessa di avere delle prospettive concrete di miglioramento futuro, per esempio a causa di una crisi economica, sorge il rischio di regredire nell’anticivismo e nell’intolleranza. Sono diversi i casi in cui la crisi economica ha influenzato negativamente gli atteggiamenti di natura civica della popolazione.

In tempi di crisi non c’è solo il rischio di una disgregazione civile, ma anche la possibilità che i cittadini possano «sfidare» il sistema politico. I rischi sottolineati dalla letteratura sono evidenti: non solo astensionismo ma allontanamento dalla politica, sfiducia nelle istituzioni e nei governi in carica, orientamenti ideologici estremi, fino all’ostilità più ampia nei confronti della democrazia in cui il cittadino decide di girarle definitivamente le spalle. Di fatto, una crisi economica come quella attuale, oltre ad essere un ulteriore processo a favore della concentrazione delle risorse in poche mani, ha effetti diretti anche sul modo di pensare e di agire dei cittadini, poiché in tempo di crisi cambiano le priorità. I problemi civici passano immediatamente in secondo piano, sia quando non si sa come arrivare a fine mese, ma anche quando si è costretti a dedicare il proprio tempo libero a fare, per esempio, quelle attività domestiche che prima dietro compenso si affidavano ad altri.

Tra gli studiosi c’è l’opinione diffusa che vi sia uno stretto legame tra benessere economico e benessere civico, anche se opposte visioni vedono uno la causa dell’altro o viceversa. Da una parte c’è chi vede il benessere civico (per es. tolleranza alla diversità che attrae e trattiene nuovi talenti, rispetto della democrazia e delle istituzioni, ecc.) come condizione necessaria per un benessere economico (stabilità lavorativa e diffusa disponibilità di risorse) e chi invece pensa che sia il benessere economico (quando tutti stanno bene c’è una minore competizione per ottenere un lavoro) a favorire il benessere civico (maggiore tolleranza). Il comportamento opposto avviene in tempi di recessione quando, l’elevata competizione percepita sviluppa atteggiamenti ostili, per esempio nei confronti degli immigrati.

Secondo alcuni (visione della cultura politica), le moderne democrazie si caratterizzano per la presenza di valori e atteggiamenti ampiamenti condivisi che sono alla base del vivere democratico. La loro trasmissione sociale avviene attraverso potenti e collaudati processi di socializzazione politica che avvengono prima del passaggio alla vita adulta, già nella famiglia e nella scuola. Questa cultura, definita cultura civica o democratica, è costituita da atteggiamenti duraturi e di significativa solidità. In questa prospettiva il mutamento della scala dei valori è raro e può avvenire molto lentamente, al punto che i principali valori di natura democratica, come la tolleranza o il rispetto verso altri gruppi minoritari, non vengono meno neanche durante periodi di estrema difficoltà economica. Di conseguenza valori come la fiducia verso il prossimo o la tolleranza sociale rappresentano atteggiamenti utili per valutare il benessere civico di una comunità.

Oggi si usa dire che è finito il tempo delle ideologie, alludendo a quelle tipiche del ‘900. In realtà a finire, secondo noi, oltre ai partiti tradizionali, tutti dotati di ottime scuole di formazione politica, è la trasmissione di quei valori politici che si trasmettevano in famiglia e che perduravano per generazioni.

Quando i partiti hanno capito che il necessario non era che i cittadini condividessero i principi professati, ma che votassero la lista il giorno delle elezioni, hanno smesso di fare scuola politica, a cominciare dai giovani. E a quel punto la comunicazione ha preso il posto della formazione, anche nelle voci dei budget.

Ma la visione della cultura politica non è l’unica. Secondo un altro punto di vista, con visione apparentemente opposta (visione dell’economia politica), esiste una relazione tra crescita economica da una parte e crescita sociale e civica di un paese dall’altra, un nesso tra condizione economica e opinioni politiche dato dall’«auto-interesse». In pratica è stato osservato come la struttura di classe di una società condiziona fortemente gli atteggiamenti politici, in quanto generatrice di posizioni socioeconomiche individuali e di interessi a esse collegati, influenzando nettamente la direzione politica verso cui si spinge una comunità in preda alla crisi economica. Da un certa angolatura vediamo che chi si preoccupa principalmente di lavoro e disoccupazione sceglie principalmente partiti di sinistra, mentre chi si preoccupa di stabilità di prezzi e bassa inflazione tende a scegliere i partiti di destra. Da un’altra angolatura possiamo notare invece che la precarietà del mercato del lavoro (co.co.co., jobs act, ecc.) rende più vulnerabili i lavoratori meno qualificati a basso reddito, quelli che storicamente votavano a sinistra, che con la crisi si rendono però più permeabili a nuove proposte che, parlando alla “pancia” degli elettori, promettono di salvaguardare il proprio reddito anche se queste hanno poi di fatto poche possibilità di essere attuate.

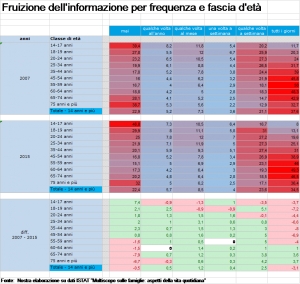

Un elemento indicativo della partecipazione politica può essere identificato nella fruizione dell’informazione politica. In pratica si parte dal presupposto che le persone impegnate sono anche quelle che si tengono maggiormente informate. Nella tabella che segue sono riportate le percentuali di popolazione, suddivisa per fasce d’età e per frequenza di fruizione dell’informazione politica. Il confronto è su due anni, il 2007 anno precedente alla crisi e il 2015. Sono colorate in rosso le percentuali più alte e in azzurro quelle più basse. Nella terzo riquadro sono riportate le differenze tra i due anni considerati. Il primo aspetto che si nota è la polarizzazione verso modalità opposte (tutti i giorni – mai): i più giovani poco inclini ad informarsi; al contrario gli over 40 si tengono regolarmente aggiornati.

politica. Il confronto è su due anni, il 2007 anno precedente alla crisi e il 2015. Sono colorate in rosso le percentuali più alte e in azzurro quelle più basse. Nella terzo riquadro sono riportate le differenze tra i due anni considerati. Il primo aspetto che si nota è la polarizzazione verso modalità opposte (tutti i giorni – mai): i più giovani poco inclini ad informarsi; al contrario gli over 40 si tengono regolarmente aggiornati.

La differenza tra i due anni vede una accentuazione delle polarizzazioni esistenti con i giovani sempre meno interessati e gli adulti sempre di più, evidenziando quella che potrebbe tranquillamente definirsi una emergenza partecipativa giovanile. Senza volersi addentrare in considerazioni sociologiche possiamo senz’altro affermare che i giovani, oltre ad essere stati depredati del proprio futuro hanno perso anche la voglia di capire e provare a riprenderselo.

Partecipazione civica:

- Anzitutto, la partecipazione civica può sviluppare competenze, fiducia in se stessi e reti sociali che migliorano il capitale umano di una società.

- In secondo luogo, chi partecipa alla società civile allarga i propri flussi di informazione e di conseguenza i propri orizzonti. Ad esempio, partecipare a riunioni, adoperarsi con i vicini per risolvere problemi della propria comunità, aggiornarsi costantemente sulle attività di organizzazioni non profit sono alcuni casi in cui un individuo può venire a conoscenza di nuove opportunità a disposizione, anche di tipo lavorativo.

- In terzo luogo, la partecipazione civica è correlata alla fiducia generalizzata e aumenta il legame identitario con la propria comunità; molti studi mostrano che la fiducia diffusa tra gli appartenenti ad una comunità è importante per sviluppare negli individui la partecipazione a gruppi e ad associazioni, che a sua volta rafforza e sviluppa ulteriore fiducia alimentando un continuo circolo di civismo.

Non è nuova l’idea che le associazioni possano rappresentare delle ‘scuole di democrazia” per i cittadini, diffondendo tra i partecipanti lo spirito della cooperazione e della solidarietà e garantendo quindi una socializzazione prepolitica (Biorcio 2008) ed è ormai acquisita da più parti l’idea che le attività rivolte alla creazione di capitale sociale possano favorire indirettamente una cultura civica e politica di tipo partecipativo (Cartocci 2007; Putnam 2000).

La partecipazione mette in relazione la sfera privata dell’individuo con la società, con le istituzioni politiche e con lo Stato. Le modalità di partecipazione possono avere diverse “gradazioni”: dal semplice coinvolgimento soggettivo “latente” (es. io mi sento ambientalista, cerco di comportarmi come tale ma non incontro nessuno con cui confrontarmi e discutere dei problemi), fino all’impegno totale in questo o quel movimento.

Più recentemente a partire da Almond e Verba (1963) è stato definito un modello ideale di cultura civica, la cultura politica “partecipante” che richiede cittadini fiduciosi verso l’autorità e gli attori protagonisti della vita politica e al tempo stessa convinti di potere influenzare il processo politico con una partecipazione razionale e informata. Quando invece è assente la fiducia nelle propria capacità e competenza per influenzare la vita politica, la cultura politica diventava quella del suddito.

Possiamo sintetizzare gli atteggiamenti delle persone in due dimensioni fondamentali che hanno come elemento fondamentale la fiducia: la prima esprime un orientamento di fiducia nel sistema politico;. la seconda dimensione esprime la fiducia nella propria personale competenza e capacità di intervento e influenza nella vita politica. Combinando queste due dimensioni, si ottengono 4 tipi di orientamento dei cittadini rispetto alla partecipazione democratica(tra parentesi la percentuale di popolazione appartenente a ciascuna categoria, ottenuta da Biorcio nel 2007 sulla base di elaborazioni di dati Itanes 2001-2004): a) i partecipi, che manifestano fiducia nel sistema politico e nelle proprie capacità di essere membri attivi della vita politica (12,6%); b) i critici, che hanno poca fiducia nelle istituzioni politiche ma sono orientati a un ruolo attivo nella politica (10,5%); c) i sudditi, che esprimono fiducia nelle istituzioni politiche anche se non si ritengono in grado di influenzarle (31,6%); d) i lontani, che hanno poca fiducia nei confronti del sistema politico e nelle proprie competenze e capacità di essere attivi della comunità politica (45,3%).

Mentre i “sudditi” sono rappresentati da quelle che una volta venivano chiamate “le truppe cammellate” cioè quei pacchetti di voti che possono essere spostati tranquillamente perché seguono senza obiezioni gli ordini di un qualche capobastone, i “lontani” sono coloro che non vanno nemmeno a votare. È proprio sui “lontani” che occorre fare un doppio lavoro di recupero della loro fiducia, sia verso il riconoscimento delle proprie potenzialità di influenzare le istituzioni, sia verso le istituzioni capaci di esprimere valori e funzioni che devono essere in qualche modo riscoperte e rivalutate.

[1] Questo elaborato è il frutto di momenti studio e di discussione all’interno della Associazione “Atobiu” redatto al solo scopo di non disperdere quanto fatto fino ad ora e con l’intento di integrarlo e migliorarlo in seguito. Poiché abbiamo riportato anche parti di lavoro altrui, laddove necessario abbiamo cercato di indicare la fonte o l’autore.

Appunti sulla Partecipazione Democratica (scarica il pdf)

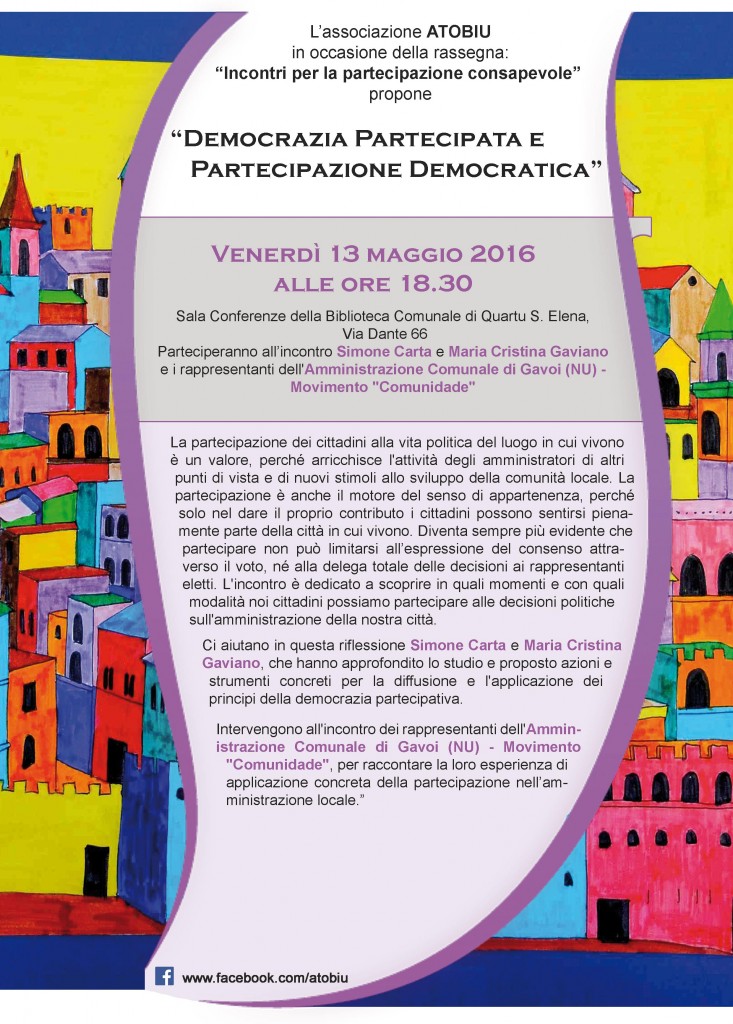

Democrazia partecipativa e partecipazione democratica

“Calpestata, l’erba diventa un sentiero”

partecipare a ripensare le politiche sociali

Nel mese di marzo 2016, l’Assessore alla salute, ai servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, alla qualità della vita del Comune di Quartu S. Elena, Marina Del Zompo, ha promosso e condotto due incontri di un tavolo tematico intitolato “Famiglie e minori”, dedicato alla programmazione delle politiche sociali e dell’integrazione socio-sanitaria dei servizi alla persona.

Noi di Atobiu abbiamo partecipato, insieme ad altre associazioni, imprese sociali, cittadini interessati.

Durante gli incontri abbiamo espresso i pensieri e le proposte che vi esponiamo di seguito, nella speranza di poter condividere e discutere il tema con altre persone come noi sensibili all’argomento, e ampliare i punti di vista.

Abbiamo riferito e riteniamo che:

– il punto focale dell’intervento politico in ambito sociale debba essere lo sviluppo, il rafforzamento e la promozione della coesione sociale: ciò significa e comporta valorizzare le relazioni tra i membri della società e promuovere l’assunzione collettiva di responsabilità, percependo i problemi come comuni e non circoscritti a singole persone o gruppi;

– la risposta che l’Amministrazione dà in termini di servizi a seguito della rilevazione dei bisogni, crediamo debba derivare dall’ascolto di tutte le componenti rappresentative della cittadinanza, non solo delle rappresentanze istituzionali/ufficiali, ma anche dei “testimoni diretti”, ovvero delle persone che vivono le situazioni di criticità a cui si vuole dare risposta;

– sia fondamentale impostare il lavoro dei servizi o gli interventi che si attiveranno, così come di quelli che già esistono, al lavoro di gruppo: questo permette di considerare ogni persona (o i raggruppamenti fra persone), non solo un problema, ma anche e contemporaneamente una risorsa attiva o attivabile;

– l’amministrazione comunale debba avere un ruolo importante e strategico nell’attivazione delle reti, condizione indispensabile per qualsiasi riflessione condivisa, per qualsiasi programmazione, per la realizzazione e la riuscita degli interventi realmente integrati;

– il processo di integrazione sia permanente e continuo, e che richieda l’impegno costante e motivato di tutti, nonché un monitoraggio attento e condiviso che funzioni come accompagnamento e stimolo all’espansione;

– sia necessaria una gestione operativa che si avvalga del “privato sociale” selezionato ad evidenza pubblica, per costituire forme organizzative miste stabili o di ragionevole durata.

Durante i lavori del Tavolo tematico si è parlato anche dell’attuazione del progetto “Centro per la famiglia”. A questo proposito abbiamo proposto che:

– le famiglie siano coinvolte insieme ad altre famiglie, in occasioni di incontro, formazione comune, opportunità di auto-aiuto;

– siano ricercate le modalità, le leve, gli spazi per attivare una politica dell’affido in senso globale (per la preparazione/selezione/sostegno di famiglie che si aprono all’appoggio anche solo diurno ad altre famiglie, oppure all’affidamento extrafamiliare e all’adozione);

– il Centro funzioni anche come spazio per la rilevazione del disagio sommerso, nel quale ricadono le famiglie che affrontano momenti di crisi transitorie (per es. a seguito di separazioni, lutti…) che, se non supportate, possono evolvere negativamente;

– ricomprenda nel suo progetto l’attivazione di a) punti pedagogici presso le scuole, anche in accordo con i servizi sanitari territoriali; b) interventi dislocati fuori dal Centro (es. nei quartieri )

– nell’attivazione del servizio si abbia cura di assicurarne l’evoluzione e, soprattutto, la continuità: eventuali sospensioni o chiusure, infatti, esporrebbero i cittadini utilizzatori all’interruzione del loro percorso e a vissuti o condizioni di abbandono, sfavorevoli allo scopo stesso del servizio.

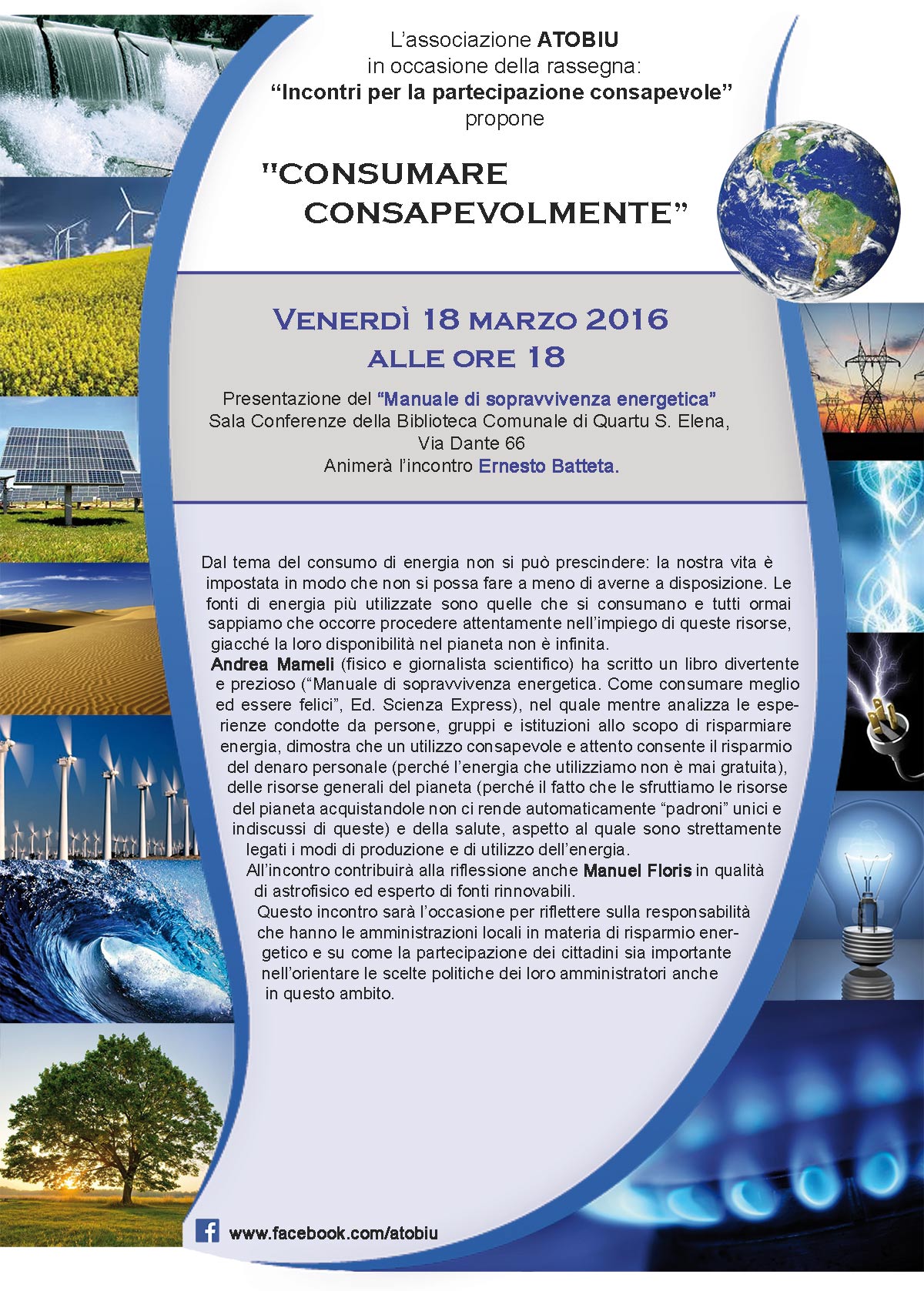

Consumare consapevolmente

Incontri per la partecipazione consapevole

Spesso noi cittadini deleghiamo del tutto ai politici (anche quando si dimostrano incapaci di intercettare i nostri bisogni e provvedere agli interessi collettivi) la gestione della nostra vita comune e non consideriamo le conseguenze di tale scelta: la qualità della vita collettiva si impoverisce e noi sviluppiamo la sensazione di non potere e non sapere fare nulla per arricchirla. Ci riduciamo a esprimere l’insoddisfazione, e restiamo immobili e incapaci di reagire. Il risultato è che si sentono tante lamentele ma si compiono poche azioni concrete per cambiare lo stato delle cose.

Spesso noi cittadini deleghiamo del tutto ai politici (anche quando si dimostrano incapaci di intercettare i nostri bisogni e provvedere agli interessi collettivi) la gestione della nostra vita comune e non consideriamo le conseguenze di tale scelta: la qualità della vita collettiva si impoverisce e noi sviluppiamo la sensazione di non potere e non sapere fare nulla per arricchirla. Ci riduciamo a esprimere l’insoddisfazione, e restiamo immobili e incapaci di reagire. Il risultato è che si sentono tante lamentele ma si compiono poche azioni concrete per cambiare lo stato delle cose.

Invece, partecipare alla vita cittadina non è solo un preciso dovere di ognuno, ma anche e soprattutto un bisogno profondo: sentirsi di appartenere ad un luogo e alla comunità che lo abita.

Non c’è e non ci può essere appartenenza senza partecipazione: è l’impegno che mettiamo nel migliorare la qualità nella vita di una città, la nostra, che la renderà ai nostri occhi più cara e meritevole del nostro stesso impegno. “La politica non mi interessa” è il primo passo verso l’autoesclusione.

Certo, la partecipazione richiede essere o diventare consapevoli.

Come “Atobiu – Associazione per la promozione di politiche consapevoli e partecipate dei cittadini di Quartu Sant’Elena” abbiamo piacere di proporre ai nostri concittadini di condividere con noi il nostro percorso di scoperta dei temi della partecipazione.

PRIMO INCONTRO: Venerdi 26 febbraio 2016, alle ore 18 (Sala Conferenze della Biblioteca Comunale di Quartu Sant’Elena, Via Dante 66):

Essere consapevoli delle proprie origini. Presentazione del progetto “Storia sarda nella scuola italiana” e dei “Quaderni di storia sarda”.

Saranno presenti gli autori Maurizio Onnis (scrittore), Isabella Tore e Annarosa Corda (insegnanti).

Animerà l’incontro Rita Cannas.

SECONDO INCONTRO: Venerdì 18 marzo 2016, ore 18 (Sala Conferenze della Biblioteca Comunale di Quartu Sant’Elena, Via Dante 66):

Consumare consapevolmente. Presentazione del libro “Manuale di sopravvivenza energetica”(ed. Scienza Express).

Saranno presenti l’autore Andrea Mameli (fisico e giornalista scientifico) e Manuel Floris (astrofisico, esperto di fonti rinnovabili)

Animerà l’incontro Ernesto Batteta.

TERZO INCONTRO:

“Esperienze e strumenti della democrazia partecipativa”. Presentazione di uno studio e di un’esperienza di democrazia partecipativa.

(Le informazioni su relatori, data e luogo saranno precisate in seguito)

Acqua pubblica:

scelta auspicabile e percorribile

Abbiamo partecipato con molto piacere all’incontro organizzato dal Comitato Acquabenecomune di Quartu per la presentazione del libro “L’acqua pubblica è il futuro”.

Abbiamo conosciuto persone molto preparate e determinate, che ci hanno offerto uno scorcio importante su come si è evoluto nel tempo l’approccio delle pubbliche amministrazioni alla gestione di questo prezioso bene comune, che è stato progressivamente considerato, e di conseguenza trattato, come una qualsiasi merce di scambio, ma anche su come, in conseguenza dell’evidente fallimento di questa scelta politica, molte realtà di rilievo in svariate parti del mondo abbiano scelto per una netta inversione di tendenza.

Sostanzialmente, il risultato della progressiva privatizzazione nella gestione dell’acqua, in una dimensione in cui i principali obiettivi da raggiungere diventano la riduzione dei costi e la massimizzazione del profitto (altrimenti detta “remunerazione del capitale investito”) ha fatto sì che si sia diffusamente registrata una ridotta qualità dell’acqua e un aumento del suo costo.

Nella nostra specifica realtà, come illustrato nel dettaglio da Patrizia del comitato Acquabenecomune Marghine-Planargia, la situazione è piuttosto drammatica da diversi punti di vista. A partire dallo stato delle condotte che fa si che si disperda circa il 50% dell’acqua (il che, considerato l’attuale rischio siccità è molto grave).

Altro nodo critico è dato dal fatto che esistono ancora diversi chilometri di tubature in cemento/amianto che, per ovvi motivi di salute pubblica, andrebbero sostituite.

La cattiva gestione da parte di Abbanoa in Sardegna è stata addirittura sanzionata dall’antitrust che nel settembre 2015 ha comminato una multa di un milione e ottocentomila euro per pratiche scorrette.

Sono attualmente in corso indagini a carico dei principali esponenti dell’Azienda per abuso d’ufficio, così come dell’assessore regionale ai lavori pubblici per uso illegittimo dei finanziamenti da destinare alle infrastrutture.

La gestione privatistica dell’acqua consente inoltre di interrompere l’erogazione del servizio idrico a chi, pur incolpevolmente, non è nelle condizioni di pagare. Ciò in palese violazione di quanto sancito dalle Nazioni Unite nella Dichiarazione sul diritto all’acqua, nonché in assoluto contrasto con la volontà popolare espressa negli appositi referendum.

Mariangela Rosolen, da diversi anni impegnata nel comitato Acquabenencomune di Torino e curatrice della versione italiana del libro, ha mostrato come la strada della “Ripubblicizzazione dell’acqua” oltre che auspicabile sia anche assolutamente percorribile. Ha portato alcuni degli esempi, dettagliati nel testo presentato, che dimostrano come ciò sia avvenuto in diverse realtà, anche assai complesse, in varie parti del mondo. Da Giacarta a Parigi, dalla Germania agli Stati Uniti.

Proprio nell’ambito delle numerose e interessanti considerazioni oggetto dell’incontro si colloca la proposta del comitato Acquabenecomune di Quartu, che intende portare all’attenzione dell’amministrazione comunale delle proposte concrete utili a garantire la partecipazione dei cittadini all’individuazione e adozione di scelte strategiche in materia di governo e gestione di questo essenziale bene comune.

Noi di Atobiu condividiamo la necessità di diffondere maggiore conoscenza e consapevolezza su temi così delicati e di creare rete nel territorio per poter con sempre maggiore forza sollecitare l’amministrazione pubblica a governare in funzione di un efficace, efficiente e solidale utilizzo delle nostre risorse.

Per questi motivi sosterremo con il nostro impegno e partecipazione l’iniziativa promossa dal comitato Acquabenecomune di Quartu.

Non solo sosta

Abbiamo avuto modo di partecipare al secondo incontro pubblico indetto dall’Amministrazione Comunale sul piano cittadino della sosta.

Come nella precedente assemblea l’affluenza è stata piuttosto limitata (23 persone nel momento di massima affluenza), ma le modalità di interazione tra gli organizzatori e i partecipanti hanno reso possibile un confronto costruttivo e stimolante, ricco di spunti di riflessione e ipotesi migliorative.

L’Assessore Passino e il Comandante Virdis, in risposta ad alcune delle sollecitazioni ricevute in tal senso, hanno fornito informazioni utili ad inquadrare il piano della sosta nel più ampio contesto del sistema della mobilità urbana.

Come è stato fatto notare in più interventi, se lo scopo del piano della sosta è quello di disincentivare l’uso delle auto in certe zone, a vantaggio dell’utilizzo di sistemi di mobilità alternativa (mezzi pubblici e bici), non si può pensare di fare una programmazione a compartimenti stagni, e regolamentare il primo senza incentivare gli altri.

E’ stato chiesto pertanto quali tipologie di interventi siano stati previsti in tal senso dall’Amministrazione Comunale, e sono state prospettate una serie di ipotesi, nessuna delle quali però di immediata realizzazione.

L’Assessore ha informato per esempio di aver avviato un confronto col comune di Cagliari per valutare la praticabilità dell’introduzione anche a Quartu dell’utilizzo del car sharing, che sembra avere nel capoluogo un discreto successo; ha inoltre fatto presente che la Provincia, sulla base di un apposito studio condotto sul trasporto locale, che ha rilevato l’esistenza di un certo numero di tratte su cui insistono differenti corse ARST e CTM, ha ipotizzato la previsione di percorsi alternativi che potrebbero coprire in modo più capillare il territorio a costo zero. Per ora hanno dato l’ok a questa riorganizzazione tutti i comuni tranne quello di Capoterra. Sono allo studio poi, soprattutto per le zone più periferiche, sistemi di servizio pubblico a chiamata, da realizzare con l’ausilio di nuove tecnologie.

Si è affrontato poi il discorso dei “parcheggi di scambio”, dove lasciare le auto per poter prendere i mezzi pubblici.

Il comandante Virdis ha a tal proposito presentato due esperienze sperimentate negli ultimi anni in questa direzione. La prima ha riguardato il bus navetta per consentire di raggiungere il Poetto parcheggiando in via San Benedetto. Il servizio ha registrato il primo anno un’utenza stagionale di circa 1000 persone ed è gradualmente migliorato con una maggiore conoscenza del servizio e con la fidelizzazione arrivando negli ultimi anni a 3000 utenze a stagione. L’altra esperienza, che si è rivelata invece fallimentare, ha riguardato il servizio di trasporto dedicato ai dipendenti comunali, che prevedeva una navetta con partenza dal “Quartello”. Il livello di adesione è stato bassissimo. Questo perché è difficile standardizzare le esigenze dei lavoratori.

Per quanto riguarda nello specifico il piano della sosta una delle criticità emerse ha riguardato il fatto che i titolari di pass per parcheggiare nelle strisce gialle, dedicate ai residenti, pagano un servizio di cui il più delle volte non riescono a fruire. I parcheggi loro destinati vengono infatti stabilmente occupati da chi non ha titolo per farlo, e ciò comporta continue richieste di intervento alla polizia locale che, per la carenza di organico sufficiente a far fronte in modo esauriente alle diverse competenze istituzionali, non hanno spesso modo di intervenire. A tal proposito l’assessore Passino ha comunicato che, in ragione delle criticità emerse rispetto a questo tipo di regolamentazione l’Amministrazione è orientata ad abolire le strisce gialle.

Un’altra criticità segnalata dal rappresentante di un’associazione di disabili ha riguardato la richiesta fatta ai disabili di richiedere un ulteriore pass, da richiedere all’AIPA per poter parcheggiare gratuitamente nelle strisce blu. Questa richiesta, oltre a comportare un onere superfluo per il soggetto disabile, che in qualsiasi altro comune ha diritto a parcheggiare gratuitamente col contrassegno ordinario, espone inoltre i soggetti non residenti a Quartu e non informati di questa singolare particolarità a incorrere nel rischio di essere sanzionati. L’Assessore Passino ha assicurato che questa incombenza, prevista dall’amministrazione su richiesta dell’AIPA, non sarà sicuramente prevista nel prossimo contratto.

Un’altra segnalazione ha riguardato lo scarso utilizzo dei parcheggi contrassegnati dalle strisce blu in certi orari e l’opportunità di prevedere per esempio la possibilità di consentire in quegli orari il parcheggio dei residenti, o di renderlo libero (per es. il sabato pomeriggio). A tal proposito l’Assessore e il comandante hanno spiegato che il sistema dei parcometri è centralizzato e consente procedere al monitoraggio dell’utilizzo dei parcheggi. Da questo monitoraggio è effettivamente emerso che ci sono alcune zone in cui in certi momenti si ha un utilizzo molto limitato delle strisce blu (per es. il pomeriggio vicino al comune e al mercato). Questo ha permesso già di adottare dei provvedimenti (per es. la possibilità di utilizzo gratuito delle strisce blu in quelle zone da parte dei residenti in possesso di pass il pomeriggio) e potrà consentire di valutare l’opportunità di prendere in considerazione la proposte di estensione della fascia di gratuità per il sabato pomeriggio.

Un’altra proposta emersa ha riguardato la possibilità di prevedere l’utilizzo delle nuove tecnologie per poter pagare la sosta senza dover utilizzare i parchimetri, non sempre funzionanti. E’ stato a tal proposito comunicato che esiste già un’APP, chiamata Easy Park che, previo accreditamento sul sistema, consente di pagare con lo smartphone. Si è chiesto di diffondere adeguatamente questa informazione, di cui nessuno dei presenti era al corrente, e l’AIPA si è impegnata ad apporre a breve termine appositi adesivi informativi sui cartelli della sosta.

Sono state fatte da alcuni partecipanti all’iniziativa delle osservazioni rispetto al costo particolarmente elevato della concessione del servizio (otto milioni e mezzo in cinque anni) e all’opportunità di prevedere una riduzione. E’ stato specificato che il costo così elevato è riconducibile in parte alle spese relative all’avvio del servizio (la società che gestisce il servizio parla di circa 1 milione di euro di investimento iniziale per l’acquisto dei parcometri) in parte alle spese del personale (sono stabilmente occupati 20 dipendenti), in parte alle spese di gestione (manutenzione e svuotamento dei parcometri).

Alcuni hanno lamentato il livello di “anarchia” della situazione del traffico cittadino riconducendola, in parte, all’assenza di interventi sanzionatori da parte della Polizia Locale.

L’Assessore e il comandante hanno fatto notare che gli elevati livelli di inciviltà manifestati da una parte della cittadinanza in alcuni ambiti, non possono essere affrontati con il solo intervento sanzionatorio, reso tra l’altro difficoltoso dalle già citate carenze di organico (un totale di 60 agenti per far fronte alle molteplici esigenze di una città con oltre 70.000 abitanti, estesa su un territorio vastissimo). Si è concordato sull’esigenza di un lavoro culturale volto a incoraggiare i cittadini a prendersi cura degli spazi pubblici sentendoli propri, un lavoro che dovrebbe iniziare dalle scuole, dalle famiglie, e che non può essere delegato solo alle istituzioni.

Per concludere sono state delineate alcune delle progettualità in corso riguardanti il sistema di mobilità più complessivo che, con la sua graduale evoluzione dovrebbe portare a una riduzione dell’uso delle auto private e, conseguentemente, delle esigenze di una regolamentazione diffusa dei parcheggi.

Si è detto per esempio che nell’area metropolitana sono stati previsti stanziamenti per le piste ciclabili pari a 14 milioni di euro, che a breve partiranno i lavori per il rifacimento della 554 (20 milioni di euro per il tratto di Quartu) e del viale Marconi. Sono stati previsti inoltre stanziamenti per 45 milioni di euro per la realizzazione della linea verde della metropolitana leggera, che dovrebbe unire Cagliari, passando per Quartucciu (dietro le vele) a Quartu (piazza Azuni). Per un’altra linea della metro si prevede invece un finanziamento di oltre 400 milioni di euro. Tutto ciò comporta ovviamente tempi lunghi. Si parla di anni, durante i quali le amministrazioni potranno cambiare, ma noi cittadini continueremo ad esserci.

Noi di Atobiu intendiamo cogliere tutte le opportunità di partecipazione che ci verranno offerte e, se necessario, stimolarne di nuove. Il nostro auspicio è quello di condividere questa esperienza con un numero sempre maggiore di concittadini motivati e a contribuire costruttivamente alle scelte dell’amministrazione attraverso un atteggiamento consapevole e responsabile volto a presidiare con determinazione la realizzazione di un percorso concreto verso uno sviluppo sostenibile e condiviso.

Cumposta po atobius in quartu di fabrizio cannas

CUMPOSTA PO ATOBIUS IN QUARTU di Fabrizio Cannas

Abito cerimoniale della città di Quartu, da Qart, il cui significato sarebbe “porto dell’incantesimo”, secondo gli studi del linguista Salvatore Dedola (https://www.facebook.com/salvatore.dedola/posts/10204592832406266).

Abito cerimoniale della città di Quartu, da Qart, il cui significato sarebbe “porto dell’incantesimo”, secondo gli studi del linguista Salvatore Dedola (https://www.facebook.com/salvatore.dedola/posts/10204592832406266).

Ammirando la bella foto di Eros Suà, pensavo a quanta grazia e raffinatezza riusciva ad esprimere in passato la mia città natale, nel costume della festa riccamente impreziosito da “is prendas”, frutto della millenaria tradizione sartoriale e orefice.

Un’orgoglio artigianale che a ben vedere all’epoca esprimevano con maestria anche i muratori, i fabbri, falegnami, decoratori, che si poteva ammirare fin dal portale della casa campidanese, sempre aperto fino a sera su quelle corti che emanavano i profumi più disparati, di pane appena sfornato, di biancheria stesa sulle terrazze accanto ai pomodori lasciati a seccare al sole. Il profumo delle mandorle tostate, dei “piricchitus”, quelli giganti. L’odore acre di conigli e galline allevati in casa. Del vino ne “is cupponisi” delle cantine, che mostravano la palma come insegna fuori dal portone. Il Limone, il Gelso, “su barrali”, “sa lolla”, che filtravano l’intimità della casa. Cortili che facevano tutt’uno con la strada e strutturavano le relazioni di vicinato, mescolando pubblico e privato. Che ti facevano sembrare enormi quelle stradine strette e tortuose, dove i bambini trascorrevano la giornata a giocare in totale libertà e sicurezza, grazie all’occhio vigile di quel vicinato, che fungeva da famiglia allargata e si prendeva cura anche degli anziani, talvolta più degli stessi familiari che abitavano distanti in altri vicinati. Vicoli labirintici che ignoravano l’asfalto, dove anche solo il rigagnolo di scolo dell’acqua proveniente dalle case diveniva per noi bambini un fiume in miniatura che disegnava lo scenario fantastico per giochi semplici e gratuiti, come pinkaro o “prontus cuaddus prontus” e tanti altri. Strade percorse da poche auto che s’incrociavano con “is carrettonisi” e gli asinelli, stracarichi di fascine di legna, bisacce e cassette stracolme di ogni ben di dio, contadini che tornavano dai loro campi, pastori, cacciatori “pillonadorisi” che a fine settimana rientravano dalle più lontane foreste. Quartesi che si sentivano Quartesi, e la domenica non mancavano di partecipare ai riti collettivi.

Trascorso appena mezzo secolo si fatica a immaginarla così. Oggi l’ammiriamo ridotta ad una grande periferia, ad un’ammasso indistinto di anonimi quartieri dormitorio, quasi indistinguibili nel panorama dell’hinterland cagliaritano. Con il cuore del suo centro storico ferito a morte, che ha perso del tutto la sua capacità attrattiva. Compromesso e irrimediabilmente irrecuperabile nei suoi caratteri originari, sopraffatto da scellerati sventramenti, demolizioni e ricostruzioni di edilizia dozzinale, fatta con materiali e stili estranei, stridenti e incompatibili con l’architettura organica tradizionale. Con i suoi abitanti ormai in maggioranza quartesi acquisiti, che vi si recano con reticenza, giusto per le faccende burocratiche, che volentieri evitano di inoltrarsi in quelle stradine, preferendo di gran lunga recarsi a Cagliari o nei più anonimi centri commerciali.

Sia chiaro che non ho alcuna nostalgia intesa come desiderio di riportare indietro l’orologio per tornare al bel tempo che fu. Non mi faccio illusioni che i nostri figli possano tornare a giocare liberi e sicuri in strada e nei parchi contando sulla disponibilità del vicino di casa, e non rinuncerei mai alle conquiste sociali ed economiche acquisite, incluso il minor controllo sociale esercitato dal vicinato. E come diceva nonna Ersilia, classe 1917, “è tottu prus bellu”, riferendosi agli indiscussi vantaggi della modernità, specialmente in termini di ridotto sovraccarico di pesante lavoro manuale.

Semmai provo nostalgia e rammarico per quella ricchezza immateriale perduta, fatta di sapienza artigianale, frutto di radici culturali profonde stratificate di generazione in generazione nei secoli, che produceva una dignitosa “bellezza”, senso d’appartenenza comunitario in uno stretto rapporto con il suo territorio, compreso tra il mare e la montagna, ricco di fertili terreni, risorse e bellezze ambientali.

Dispiace che oggi il folklore abbia soppiantato del tutto le ragioni di quella bellezza, che sia stato questo il conto troppo salato da pagare per accedere alla modernità, senza un’alternativa.

La rapidità del processo d’ammodernamento ha provocato una rottura troppo drastica col passato e le radici culturali. Il territorio quartese oggi mostra i segni di una scriteriata pianificazione urbanistica finalizzata quasi unicamente alla residenza e del tutto priva di una strategia economica diversificata di lungo respiro, come avrebbe potuto e dovuto esserlo ad esempio lo sviluppo turistico. La plusvalenza dei terreni agricoli sacrificati per lo sviluppo edilizio ha arricchito un po’ tutti, compresi i contadini, ma ha avuto l’effetto di un progressivo abbandono delle campagne. Un paesaggio agrario per giunta martoriato delle ferite “insanabili” inferte dall’abusivismo edilizio (per lo più condonato) che per dimensione vanta il terzo posto nella classifica nazionale. Di una maleducazione civica diffusa, particolarmente visibile nei cumuli di rifiuti disseminati ovunque negli spazi pubblici e che contrasta con la pulizia e la cura talvolta maniacale riscontrabile negli spazi privati.

Una progressiva e inesorabile perdita d’identità delle nuove generazioni di quartesi.

Io stesso che vi sono nato e cresciuto, faccio fatica a coltivare con la dovuta cura quelle mie radici, il cui stato di salute da quando è morta nonna Ersilia si è di molto aggravato… a iniziare dalla lingua, che è la premessa del senso identitario.

Per di più abito nel cosiddetto Quartello, “la Quartu che non è Quartu” come la definiscono i suoi abitanti (quartesi acquisiti appunto), che è l’emblema del surrogato moderno di Quartu.

Domando cosa significhi oggi sentirsi Quartesi e se possa esserci un progetto di futuro politico per la città. Un progetto che riesca ad andare oltre il semplice impegno, seppure lodevole, di proporsi ai cittadini per garantire una maggiore efficenza nell’ordinaria amministrazione dei servizi erogati al cittadino.

foto di Eros Suà.

Eros Suà con Ishtar Beija-flor

Abito di Quartu S. E. – Santa Vitalia 2014