Appunti sulla Partecipazione Democratica[1]

Oggi a tanti cittadini viene l’orticaria solo a sentire pronunciare la parola politica. I sentimenti dominanti sono di disillusione e disincanto, se non di irritazione, verso la maggior parte o anche tutti i partiti e personaggi politici più o meno noti. Siamo arrivati al paradosso che i candidati vengono stimati fino al giorno delle elezioni e poi ferocemente criticati il giorno dopo, spesso perché se lo meritano, ma talvolta anche senza una colpa precisa. Questo atteggiamento di sfiducia ostacola, o comunque non favorisce, la partecipazione alle scelte democratiche, perché anche se continua ad esserci una diffusa disponibilità, questa rimane allo stato latente e non riesce a manifestarsi in azioni concrete. Di sicuro, se in altri tempi la via principale per impegnarsi era il partito politico, oggi si prendono altre vie come l’associazionismo, il volontariato o impegno in movimenti di vario genere. D’altra parte, se chi non partecipa politicamente “rinuncia” di fatto alla tutela dei propri interessi, una cittadinanza informata e capace di formarsi ed esprimersi criticamente e consapevolmente è insieme fonte di legittimazione delle decisioni politiche e garanzia di controllo dell’azione dei governanti.

I giovani italiani, che fino agli anni Settanta registravano livelli di partecipazione molto elevati tanto da avere lo stesso livello di partecipazione degli adulti allineandosi con le altre democrazie, oggi vengono indicati come la parte sociale maggiormente segnata da apatia e disinteresse nei confronti della politica.

Impegno e partecipazione

Per cercare di capire cosa si deve intendere con impegno politico e cosa vuol dire partecipare alla politica, si devono prima risolvere due distinte questioni: come si prende parte e a cosa si prende parte (Sani 1996).

Sul come si partecipa si identificano diverse forme di partecipazione politica a seconda degli aspetti che si vogliono analiticamente privilegiare. Si parla quindi di partecipazione:

— diretta o indiretta (partecipazione che può prevedere o meno l’intermediazione di altri soggetti nel processo decisionale come per esempio partiti politici o associazioni)

— tradizionale (o istituzionalizzata) o non convenzionale

— pacifica o violenta

— manifesta o latente. Questa distinzione è stata proposta da Barbagli e Maccelli (1985) in cui distinguono tra il mero coinvolgimento cognitivo e affettivo nella politica senza portare necessariamente i cittadini a compiere atti concreti e l’esercizio di una qualche azione politica esteriore. Nella partecipazione latente rientrano quindi condizioni quali l’essere interessato alla politica, seguire le vicende politiche mantenendosi informati, valutare le decisioni, i dibattiti, i propri rappresentanti o quelli più vicini ai propri convincimenti; nella partecipazione manifesta si trovano evidentemente tutte quelle manifestazioni di impegno che si esprimono in azioni: firmare una petizione, partecipare ad un corteo, votare, raccogliere fondi per un partito ecc.

Sulla base delle distinzioni fatte sopra possiamo evidenziare due modi di vedere la partecipazione politica.

- Una visione più rigida come quella di Sartori in cui si considerano atti di partecipazione politica quei comportamenti che hanno come fine l’incidenza sul processo di produzione di decisioni vincolanti, contemplando tra questi anche la scelta consapevole di un candidato ad una elezione. Quando si dice consapevole si intende quando si sposa la sua linea politica, le sue motivazioni, escludendo i casi in cui un candidato si sostiene perché parente, vicino di casa o compagno di calcetto. Si prende perciò parte attiva al processo politico istituzionalizzato scritto.

- Dall’altra parte troviamo invece una visione più ampia che comprende “ogni azione che direttamente o indirettamente mira a proteggere determinati interessi o valori (consolidati o emergenti), o sia diretta a mutare o a conservare gli equilibri di forza nei rapporti sociali “ (Sani, 1996) includendo nell’ambito della partecipazione politica molte azioni anche lontane dalla vita e dalla prassi delle istituzioni politiche. Di fatto, accanto a forme più esplicite di partecipazione ne esistono altre meno visibili, ma non per questo meno significative, che riguardano il grado di coinvolgimento psicologico dei singoli nelle vicende politiche della società in cui vivono. È possibile partecipare seguendo con interesse le fasi e gli sviluppi delle vicende politiche, valutando positivamente o negativamente le azioni e le dichiarazioni dei protagonisti, i dibattiti tra i gruppi o le decisioni dei governanti, mantenendosi informati sulle questioni del giorno, e anche gioendo o soffrendo per l’andamento della vita politica senza però intervenire direttamente per influenzare il decisore istituzionale.

Quando parliamo di partecipazione politica tendiamo a vederla separatamente dalla partecipazione sociale ma di fatto questa divisione non esiste perché in entrambi i casi l’azione partecipativa è finalizzata ad esercitare un’influenza su decisioni collettivamente vincolanti all’interno di un sistema sociale.

L’impegno per la partecipazione dei cittadini è condizionato, in diversa misura, da tre ordini di fattori:

- le risorse (economiche, culturali, relazionali) di cui dispongono gli attori;

- le motivazioni (psicologiche, ideali, materiali) degli attori;

- le opportunità di partecipazione che si presentano e vengono offerte.

Non ci soffermiamo molto su questi aspetti ma forse vale la pena di accennare a qualche riflessione

Parlando di risorse viene subito da pensare all’elemento economico che in effetti non è da trascurare. Chi ha partecipato ad associazioni, movimenti o anche gruppi spontanei sa che le attività non sono mai a costo zero (comunicazione, gestione sede, materiali, ecc.). Il bagaglio culturale degli attori influenza l’oggetto della partecipazione. In termine di relazioni possiamo dire che coloro che hanno reti di relazioni più articolate possono sicuramente contare su una possibilità maggiore di coinvolgere altre persone e sensibilizzarle alle proprie istanze

Da un punto di vista statistico le probabilità di partecipazione (nelle diverse forme) non sono le stesse in tutte le condizioni sociali. Chi si trova in posizione elevata in una delle molteplici gerarchie sociali ha maggiori probabilità di prendere parte alla vita politica. Le maggiori probabilità di partecipazione appartengono a coloro che dispongono di livelli di reddito, istruzione, posizione sociale elevata, coloro che si trovano nelle classi centrali di età, e in generale, i cittadini maschi.

Motivazioni: Partecipare insieme ad altri a un’azione in vista di fini collettivi accresce la consapevolezza e le motivazioni a partecipare (Pizzorno 1966).

Nella creazione di opportunità di partecipazione, le associazioni e le reti organizzative più o meno strutturate che agiscono sul territorio hanno grande importanza nella creazione di occasioni e stimoli per coinvolgere anche i settori della popolazioni meno dotati di risorse economiche e culturali e più lontani dalla politica.

Condizioni economiche, partecipazione e benessere

La partecipazione democratica si rivela abbastanza variabile nel corso degli anni. E’ possibile che le condizioni economiche, sia personali che generali, influenzino più o meno direttamente l’impegno civico delle persone. Tra il modo in cui le persone concepiscono e «vedono» la società e le loro condizioni materiali, siano esse il lavoro, il reddito, o condizioni materiali più in generale, esistono delle relazioni che influenzano la sensibilità ai problemi di natura politica e sociale.

Durante le fasi di crescita economica, quando la disoccupazione è ai livelli più bassi, i cittadini hanno dei buoni motivi per essere ottimisti, maturando ed esprimendo posizioni di maggiore apertura e tolleranza. Al contrario, quando una parte consistente della popolazione cessa di avere delle prospettive concrete di miglioramento futuro, per esempio a causa di una crisi economica, sorge il rischio di regredire nell’anticivismo e nell’intolleranza. Sono diversi i casi in cui la crisi economica ha influenzato negativamente gli atteggiamenti di natura civica della popolazione.

In tempi di crisi non c’è solo il rischio di una disgregazione civile, ma anche la possibilità che i cittadini possano «sfidare» il sistema politico. I rischi sottolineati dalla letteratura sono evidenti: non solo astensionismo ma allontanamento dalla politica, sfiducia nelle istituzioni e nei governi in carica, orientamenti ideologici estremi, fino all’ostilità più ampia nei confronti della democrazia in cui il cittadino decide di girarle definitivamente le spalle. Di fatto, una crisi economica come quella attuale, oltre ad essere un ulteriore processo a favore della concentrazione delle risorse in poche mani, ha effetti diretti anche sul modo di pensare e di agire dei cittadini, poiché in tempo di crisi cambiano le priorità. I problemi civici passano immediatamente in secondo piano, sia quando non si sa come arrivare a fine mese, ma anche quando si è costretti a dedicare il proprio tempo libero a fare, per esempio, quelle attività domestiche che prima dietro compenso si affidavano ad altri.

Tra gli studiosi c’è l’opinione diffusa che vi sia uno stretto legame tra benessere economico e benessere civico, anche se opposte visioni vedono uno la causa dell’altro o viceversa. Da una parte c’è chi vede il benessere civico (per es. tolleranza alla diversità che attrae e trattiene nuovi talenti, rispetto della democrazia e delle istituzioni, ecc.) come condizione necessaria per un benessere economico (stabilità lavorativa e diffusa disponibilità di risorse) e chi invece pensa che sia il benessere economico (quando tutti stanno bene c’è una minore competizione per ottenere un lavoro) a favorire il benessere civico (maggiore tolleranza). Il comportamento opposto avviene in tempi di recessione quando, l’elevata competizione percepita sviluppa atteggiamenti ostili, per esempio nei confronti degli immigrati.

Secondo alcuni (visione della cultura politica), le moderne democrazie si caratterizzano per la presenza di valori e atteggiamenti ampiamenti condivisi che sono alla base del vivere democratico. La loro trasmissione sociale avviene attraverso potenti e collaudati processi di socializzazione politica che avvengono prima del passaggio alla vita adulta, già nella famiglia e nella scuola. Questa cultura, definita cultura civica o democratica, è costituita da atteggiamenti duraturi e di significativa solidità. In questa prospettiva il mutamento della scala dei valori è raro e può avvenire molto lentamente, al punto che i principali valori di natura democratica, come la tolleranza o il rispetto verso altri gruppi minoritari, non vengono meno neanche durante periodi di estrema difficoltà economica. Di conseguenza valori come la fiducia verso il prossimo o la tolleranza sociale rappresentano atteggiamenti utili per valutare il benessere civico di una comunità.

Oggi si usa dire che è finito il tempo delle ideologie, alludendo a quelle tipiche del ‘900. In realtà a finire, secondo noi, oltre ai partiti tradizionali, tutti dotati di ottime scuole di formazione politica, è la trasmissione di quei valori politici che si trasmettevano in famiglia e che perduravano per generazioni.

Quando i partiti hanno capito che il necessario non era che i cittadini condividessero i principi professati, ma che votassero la lista il giorno delle elezioni, hanno smesso di fare scuola politica, a cominciare dai giovani. E a quel punto la comunicazione ha preso il posto della formazione, anche nelle voci dei budget.

Ma la visione della cultura politica non è l’unica. Secondo un altro punto di vista, con visione apparentemente opposta (visione dell’economia politica), esiste una relazione tra crescita economica da una parte e crescita sociale e civica di un paese dall’altra, un nesso tra condizione economica e opinioni politiche dato dall’«auto-interesse». In pratica è stato osservato come la struttura di classe di una società condiziona fortemente gli atteggiamenti politici, in quanto generatrice di posizioni socioeconomiche individuali e di interessi a esse collegati, influenzando nettamente la direzione politica verso cui si spinge una comunità in preda alla crisi economica. Da un certa angolatura vediamo che chi si preoccupa principalmente di lavoro e disoccupazione sceglie principalmente partiti di sinistra, mentre chi si preoccupa di stabilità di prezzi e bassa inflazione tende a scegliere i partiti di destra. Da un’altra angolatura possiamo notare invece che la precarietà del mercato del lavoro (co.co.co., jobs act, ecc.) rende più vulnerabili i lavoratori meno qualificati a basso reddito, quelli che storicamente votavano a sinistra, che con la crisi si rendono però più permeabili a nuove proposte che, parlando alla “pancia” degli elettori, promettono di salvaguardare il proprio reddito anche se queste hanno poi di fatto poche possibilità di essere attuate.

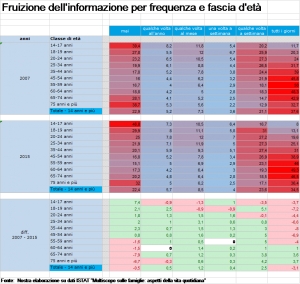

Un elemento indicativo della partecipazione politica può essere identificato nella fruizione dell’informazione politica. In pratica si parte dal presupposto che le persone impegnate sono anche quelle che si tengono maggiormente informate. Nella tabella che segue sono riportate le percentuali di popolazione, suddivisa per fasce d’età e per frequenza di fruizione dell’informazione politica. Il confronto è su due anni, il 2007 anno precedente alla crisi e il 2015. Sono colorate in rosso le percentuali più alte e in azzurro quelle più basse. Nella terzo riquadro sono riportate le differenze tra i due anni considerati. Il primo aspetto che si nota è la polarizzazione verso modalità opposte (tutti i giorni – mai): i più giovani poco inclini ad informarsi; al contrario gli over 40 si tengono regolarmente aggiornati.

politica. Il confronto è su due anni, il 2007 anno precedente alla crisi e il 2015. Sono colorate in rosso le percentuali più alte e in azzurro quelle più basse. Nella terzo riquadro sono riportate le differenze tra i due anni considerati. Il primo aspetto che si nota è la polarizzazione verso modalità opposte (tutti i giorni – mai): i più giovani poco inclini ad informarsi; al contrario gli over 40 si tengono regolarmente aggiornati.

La differenza tra i due anni vede una accentuazione delle polarizzazioni esistenti con i giovani sempre meno interessati e gli adulti sempre di più, evidenziando quella che potrebbe tranquillamente definirsi una emergenza partecipativa giovanile. Senza volersi addentrare in considerazioni sociologiche possiamo senz’altro affermare che i giovani, oltre ad essere stati depredati del proprio futuro hanno perso anche la voglia di capire e provare a riprenderselo.

Partecipazione civica:

- Anzitutto, la partecipazione civica può sviluppare competenze, fiducia in se stessi e reti sociali che migliorano il capitale umano di una società.

- In secondo luogo, chi partecipa alla società civile allarga i propri flussi di informazione e di conseguenza i propri orizzonti. Ad esempio, partecipare a riunioni, adoperarsi con i vicini per risolvere problemi della propria comunità, aggiornarsi costantemente sulle attività di organizzazioni non profit sono alcuni casi in cui un individuo può venire a conoscenza di nuove opportunità a disposizione, anche di tipo lavorativo.

- In terzo luogo, la partecipazione civica è correlata alla fiducia generalizzata e aumenta il legame identitario con la propria comunità; molti studi mostrano che la fiducia diffusa tra gli appartenenti ad una comunità è importante per sviluppare negli individui la partecipazione a gruppi e ad associazioni, che a sua volta rafforza e sviluppa ulteriore fiducia alimentando un continuo circolo di civismo.

Non è nuova l’idea che le associazioni possano rappresentare delle ‘scuole di democrazia” per i cittadini, diffondendo tra i partecipanti lo spirito della cooperazione e della solidarietà e garantendo quindi una socializzazione prepolitica (Biorcio 2008) ed è ormai acquisita da più parti l’idea che le attività rivolte alla creazione di capitale sociale possano favorire indirettamente una cultura civica e politica di tipo partecipativo (Cartocci 2007; Putnam 2000).

La partecipazione mette in relazione la sfera privata dell’individuo con la società, con le istituzioni politiche e con lo Stato. Le modalità di partecipazione possono avere diverse “gradazioni”: dal semplice coinvolgimento soggettivo “latente” (es. io mi sento ambientalista, cerco di comportarmi come tale ma non incontro nessuno con cui confrontarmi e discutere dei problemi), fino all’impegno totale in questo o quel movimento.

Più recentemente a partire da Almond e Verba (1963) è stato definito un modello ideale di cultura civica, la cultura politica “partecipante” che richiede cittadini fiduciosi verso l’autorità e gli attori protagonisti della vita politica e al tempo stessa convinti di potere influenzare il processo politico con una partecipazione razionale e informata. Quando invece è assente la fiducia nelle propria capacità e competenza per influenzare la vita politica, la cultura politica diventava quella del suddito.

Possiamo sintetizzare gli atteggiamenti delle persone in due dimensioni fondamentali che hanno come elemento fondamentale la fiducia: la prima esprime un orientamento di fiducia nel sistema politico;. la seconda dimensione esprime la fiducia nella propria personale competenza e capacità di intervento e influenza nella vita politica. Combinando queste due dimensioni, si ottengono 4 tipi di orientamento dei cittadini rispetto alla partecipazione democratica(tra parentesi la percentuale di popolazione appartenente a ciascuna categoria, ottenuta da Biorcio nel 2007 sulla base di elaborazioni di dati Itanes 2001-2004): a) i partecipi, che manifestano fiducia nel sistema politico e nelle proprie capacità di essere membri attivi della vita politica (12,6%); b) i critici, che hanno poca fiducia nelle istituzioni politiche ma sono orientati a un ruolo attivo nella politica (10,5%); c) i sudditi, che esprimono fiducia nelle istituzioni politiche anche se non si ritengono in grado di influenzarle (31,6%); d) i lontani, che hanno poca fiducia nei confronti del sistema politico e nelle proprie competenze e capacità di essere attivi della comunità politica (45,3%).

Mentre i “sudditi” sono rappresentati da quelle che una volta venivano chiamate “le truppe cammellate” cioè quei pacchetti di voti che possono essere spostati tranquillamente perché seguono senza obiezioni gli ordini di un qualche capobastone, i “lontani” sono coloro che non vanno nemmeno a votare. È proprio sui “lontani” che occorre fare un doppio lavoro di recupero della loro fiducia, sia verso il riconoscimento delle proprie potenzialità di influenzare le istituzioni, sia verso le istituzioni capaci di esprimere valori e funzioni che devono essere in qualche modo riscoperte e rivalutate.

[1] Questo elaborato è il frutto di momenti studio e di discussione all’interno della Associazione “Atobiu” redatto al solo scopo di non disperdere quanto fatto fino ad ora e con l’intento di integrarlo e migliorarlo in seguito. Poiché abbiamo riportato anche parti di lavoro altrui, laddove necessario abbiamo cercato di indicare la fonte o l’autore.

Appunti sulla Partecipazione Democratica (scarica il pdf)